■東京農大の次は「筑波大」が急浮上

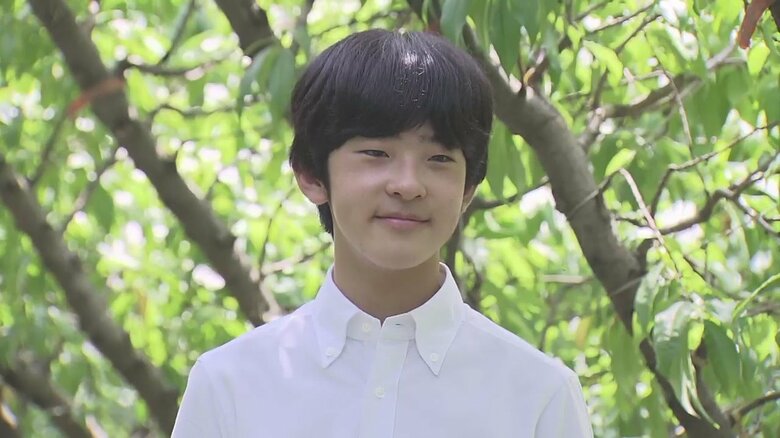

秋篠宮悠仁さんの進学先は「東大」か「東京農大」か、それとも「筑波大」か。

9月6日に17歳になった悠仁さんは高校2年生。そろそろ大学進学のことも考えなくてはならない時期になってきたが、母親の紀子さんは息子を「初の東大卒の天皇」にしたいと強く望んでいるといわれてきた。

そのために毎年東大に30人前後は入学する名門の筑波大附属高校に悠仁さんを入れたのではなかったのか。

だが、ここへきて前にも書いたように、東大ではなく東京農大にするのではないかという報道が出てきた。

たしかに東京農大は秋篠宮家とゆかりの深い学校である。

「秋篠宮さまは、’08年に東京農大の客員教授に就任されました。’16年の創立125周年式典では、お言葉も述べられています」(宮内庁関係者)

紀子さんの弟で、悠仁さんにとっては叔父にあたる川嶋舟さんも東京農大農学部デザイン農学科で准教授を務めている。

こう報じたのは女性自身(8月22日・29日号)だった。悠仁さんの好きな昆虫の研究もできる農学部はうってつけだというが、私には違和感があった。

あれほど悠仁さんの東大入学を切望していた紀子さんが、そう簡単に他の大学でいいと考えを変えるとはとても思えないのだ。

元木 昌彦 President Online

問題は行きたい学校とご自身の学力なんだと思います。

受験をするのであれば、一般の学生と同様に模試などの判定を勘案して志望校を決めれば良いだけだと思います。

推薦を使うのであれば学校ごとの判断なんだと思います。

私学である東農大なら判断基準の学校側の裁量は高くなるので進学できる可能性は極めて高いはずです。

ただ、国公立であれば公平性は無視できないはずです。

それでも筑波のように昔から推薦制度を採用している学校であれば、基準はわかりやすいので「合格できるはずの推薦」を高校側が協力するこは可能だと思います。少なくとも東大よりは。

そうしたことが難しかったり面倒なのであれば、「堂々と」特別入学であることを公表したほうがスッキリします。反論する方も多いと思いますが。

ご本人のためには、身の丈に合ったところで、好きなことをして学生生活をのんびりと送ることが一番良いと思う。今、周りの受験準備の様子や優秀さを目の当たりにすれば、ご本人もそれは分かっていると思うのだが。

それにしても東大にまだ執着が残っていると言われるご母堂は、その学歴がどこで生かされるとお考えなのだろうか。東大を卒業しても高級官僚になれる訳でもなく、学友とはレベルが違って話も合わず、ただ箔を付けるための4年間。それを想像するだけでもご本人がお気の毒だと思う。

>>あれほど悠仁さんの東大入学を切望していた紀子さんが、そう簡単に他の大学でいいと考えを変えるとはとても思えないのだ。

そうでしょうね。

高校ご進学の際も、筑附以外の学校名が度々上がっていましたが、結果は筑附でしたからね。

観測気球を上げて国民の反応をご覧になっていたのでしょう。今回も同じことかと。

東大に限らず、ご自身の実力に見合っていない大学で4年間を過ごすとするならば、ご本人にとってどれほど苦痛なことかと思います。お気の毒です。

国民は「学問的に優秀な天皇」を求めているわけでは決してありません。

敬宮愛子さまがいみじくも記者会見でおっしゃられたように、国民の幸福を祈り、苦楽をともにしてくださる方を望んでいるのです。

東大の研究レベルってトンボが好きとか名前を知っているというレベルではないと思う。親父も法学部でてナマズの研究をした。遺伝子レベルでなく街の研究家ではダメなのか。一生をかけたライフワークでも良いと思う。東大を希望する意味がわからない。男の子が不憫でならない。自分に責任のないところで誹謗中傷されて気の毒。優柔不断な父親や愚かな母や姉の犠牲にならないことを祈る。

ブスすぎる

ズルの進学先が決まらない理由は、「学力が足りないのに、難関大学に皇室特権を使って入り込もうとしている」これに尽きるでしょう。

このニュース、Yahoo検索したら、去年の9月15日のものでした。

6月28日11:15『悠仁さま 8月の国際昆虫学会議で「皇居のトンボ研究」を発表 表彰されれば「東大推薦入試」の実績に』(ポストセブン)

東大一直線ですね、アホのア~ヤ、ノーパンキコも、入学は特権で突破する事しか知らないから。

もう、国民の心は離れてしまって、裸の王様の正体も見破られてるのに、政界財界官邸を使って ごり押しですね。

秋シンさえも、作り出す権力者だから、平気なんでしょうね┐(-。-;)┌

天皇皇后の恥ずかしいイギリス訪問!

雅子皇后は馬車でマスク??

普通ではない!

徳仁天皇の英語のスピーチの発音の下手さ!

ドチビ過ぎ!

皇室天皇制度は令和で廃止してください❗️

皇室と天皇制度は令和で廃止して、

皇室維持費年間500億円は子供たちのために使いましょう!

どれだけ国民のためか!

年間500億円は皇室維持よりも子供たちのために活用すべき!

愛子さんは、遅刻、早退、不登校、定期試験放棄でも皇室特権で進級、卒業させてもらった。

皇室特権を使っても大学院進学、留学できない自閉症愛子さん。

悠仁さんも愛子さんを見習い特権を使えばいいじゃない。

2年間もイギリス留学していた天皇。 英語の発音は中学生以下。

スペイン語を学ぶ前に英語の発音を何とかしたら?

留学しててその程度か?

雅子さんも留学し、外交官だったくせに、署名のサインと、芸能人からもらうサインの区別もつかないマサグリッシュだし。

頭や顔はどうしようもないが、スタイルと英語くらいはなんとかしろよ。

大学、どこでも良いんじゃ、どっちにしろ学力不足なんでしょ?

東大希望はキコさんだから、ご自分で挑戦してみられたら!

天皇になれるかもわからないご時世、高卒で悠々自適の生活が送れるよう、母親が教えたら、そうか母親は悠々自適の生活を夢見て、ノーパンキコさんで、その座を手に入れたのか?

嫌いな週刊誌だけど、、

この写真、何か感じませんか?

ウィリアム皇太子の顎を上げた顔!

「おっ、コイツラが例の日本の偽皇族か!」って感じ、、

↓

>秋篠宮ご夫妻 チャールズ国王戴冠式参列で露呈した日英“皇太子家”に広がる差

2023年05月11日 女性自身

上記文言で検索を、、

ズルすぎる。

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つぼきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

「YahooNews全コピー」じゃなくて、タイトルと、AI要約だけにしてくれないかな❗️

コメント欄の邪魔をしたいのは分かるが、邪魔し過ぎ。連日のコピー投稿

も。

だから、秋篠家は嫌われる‼️

16:07は、秋篠宮一家を貶めるためにデマや嘘を拡散する輩と違い、記事をちゃんと読めと言いたいのだろう。

コピー投稿は安西サイドからお叱りを受ける❗

皇室新聞を見てみなさい!

一家は一般人安西孝之氏の子孫一家と連日投稿に対して、

安西孝之の現在のポジション(ゴルフ協会会長だの昭和電工が今何をしているとか、どれくらいの産業に関わっているとか)…を、自分で調べ投稿しなよ。

森ビルや、六本木ヒルズのことをちょっとは調べた方がいい❗

と大変なお怒りですよ!

長すぎて、読む気になれず、要点を完結に!

06:39

皇室新聞って、菊紋や菊のカーテンと同じ運営者でしょう?

嘘、デマ、思い込み、想像、創造のサイトでしょう? 笑笑笑笑

◯◯◯億か民には知ることができぬ

もっと莫大な税金を使って大学に入ったり

御殿をずっと建設したり各々に税金を渡してたり

秋篠宮家は何故に護られるかといえば

せいしせんべつでボツ玉をキーコがムリクリうんだからだ

それをありがたがって望みをほいほい叶えてやっている輩はどいつだ

ズルを本気でありがたがっている奴なんて、一人もいない。

「金づる」だと思って利権を求めて群がってるだけ。

戦前と同じ。利権と保身の亡者どもが、普通なら信じられないようなバカげたことを平気でやって、戦争へ突き進み日本を滅ぼしたのと同じことをくりかえす。

日本は本当の滅亡につきすすむだろう。

ズル学歴雅子とズル愛子を有り難がってるのは誰ぁ~れだ?

国民に迷惑負担をかけてはならない

国民と争ってはいけない

昭和天皇の言葉すら守れない闇宮家

上皇も障害が酷いから彼は排除と伝えてる。

17:30

また始まったデマ拡散!

17:59

出鱈目言うなよ❗️デマ拡散は17:57分だろう❗️

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つぼきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、広島県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

長ければ良いってものではない!

読む人の身になって書いて欲しい!

要領よく。

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セレクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つぼきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

愛子さまに宮家を創設させて皇位継承第4位を与えましょう

皇位の安定的継承という観点からは悠仁・愛子の優先順位は関係ないですから、この辺りが落としどころでしょう。

高森氏は愛子天皇という結論ありきだからそれに固執して情況が見えず解説の説得力にも欠けるんですよ

18:50 と 19:12 って同じ記事

しかも 超長い。

最近、YahooNewsより、ヤフコメの方が 信憑性が高いよね。

あぁ、幸せのトンボがホラァ

舌を出して笑ってラァ

イギリス訪問では国を挙げての大歓声。世界中の人達にも心ある人達にはその価値観の高さが分かるのですね。晩餐会や歓迎パレードなど目を見張る感動ものでした。日本では報道規制三昧で無視。今でも誰かに忖度三昧。しつこく嫌がらせに明け暮れている人もい?。その様な人にはいつか必ず神様の天罰が下ると思う。

天皇皇后が英国のホテルに着いた時のお出迎えは、一塊の人達だけ。 中には旅行者や通りすがりの人たちもいた。

あとは外務省の英国駐在員とかサクラだろう。

テレビでは、百人以上と言ってたが、百人もいなかったように見えた。 少なぁ~

こんなものだろう、英国での天皇皇后の人気なんて。

馬車パレードの時も多くはなかった。 間違っても「雅子さまぁ~なんて声は上がらなかった。」

英国王夫妻を見たかったのだろう。

報道規制、印象操作、言論弾圧、報道統制が酷い。しかし、英国側は何でもご存じ、素晴らしいおもてなしを受けられ、天皇皇后両陛下の素晴らしさ、ご優秀である事を再認識致しました。日本のほこりです。其れなのに、天皇家を貶め、低俗な意地悪をし、弍勢ものの高騰へ写そうとしている?不正でも、何でもまかり通る。弍勢ものの高騰になってしまったら?将来の子供達が犠牲になってしまう世の中になる。忖度、隠蔽、沈黙でなく、将来の子供達の為に、よ~く考えて報道を!”悪意をいだくものは恥をしれ!”

敬宮様でなければ敬愛できる愛される天皇制にならないじゃないですか?それが国民の唯一の答えてしょ。

他の方では「国民統合の象徴」にならないでしょ?

敬宮様の夫も子も皇族に決まっているじゃないですか?礼宮の嫁と子が皇族なのに、敬宮様の夫と子が皇族にならないなんてありえないでしょ。どんな脳ミソで考えたらそんな結論になるのか不可思議、摩訶不思議です。

令和が敬宮様に引き継がれますように祈っています。令和が敬宮様に引き継がれないなら?皇室制度はおわりに。出目も証明しないで、似せものを国民に押しつけても、国民は一切受け入れない。本物は本物、似せは似せでしかない。不正で当代にねじこんでも?ご優秀とならない。特権階級利用で曳怪の為の法律を作り?合格となっても国民は何でも把握してしまっているし、世界中に拡散されてしまっている。其れでも、似せを国民に押しつけるなら?皇室制度は令和でおわりに。似せが報道される度に国民のストレスになる。

マグロ漁船へ、放り込め!!

皿婆の言葉ですか?

皇后さまにおかれましては本日名誉法学博士が贈られたそうです

これによって今後は、秋篠宮への批判は雅子さまへの批判を意味します。どちらも皇室特権で得た学術的成果だからです。

ひょっとすると、お優しい皇后さまは敢えてそれを選択して秋篠宮バッシングを止めようという心積もりだったのかもしれませんね

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つぼきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。ビョーク『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

高森 明勅氏の論理は、一点の疑問無き正論。

皇嗣とは、暫定的皇位継承者に過ぎない。

秋篠宮家男子は、「傍系男子」である。

(誤)進学先が決まらない→

(正)受験校が決まらない

無試験・ばらまき・特例で大学行く気マンマン。それはあの学校しか認められなくて、今からお願いしてもお断り…

それが気に入らないので、父母会会長が…

進学問題より、療養が必要。

普通じゃないから。

愛子さんも武蔵野東学園に通ってたら、不登校や雅子さんが学習院に乗り込むことはなかったかもしれませんね。

社会に適応するためにも、障害に応じて学校を選ぶことは大事でしょう。

愛子さんや悠仁さんが、精神病雅子さんのように国民のための公務や外交なのに、国民や外国に迷惑をかけるような本末転倒のザマをさらして欲しくはありません。

皇族の皇位継承に関わる人物たち全員の

DNA鑑定を国民が求め、実施して戴きたい❗ それも、早急に。

悠仁さまは研究成果をポスターセッションという形で発表される。自身の研究を規定のサイズの用紙にまとめたものを掲示し、来場者たちに研究について説明をしたり、議論を交わしたりするという。(ポストセブン)

楽しみですなぁ・・・ボンタンの英語での発表と質疑応答、

これが出来るのなら、ノーパン帰庫は早い段階からボンタンを国民の前で英語で発言させ悦に入っていただろうに。

替え玉の用意は既に完了しているようだ。

狂った一家にペコペコする同類は同じ穴のムジナ、ただ金ほしさの狂った輩。

イギリスでの狂った負債への対応をみれば一目瞭然なり。

気狂いは死んでも気狂いのままらしい・・・。

09:41

なるほど、そうですね。

知障天皇も、精神病皇后も完治しませんもんね。

こんな人が天皇皇后になってはいけません。

もういい加減、皇室を消滅させろとの天照大神の御心でしょう。

「昆虫学者」って、世情にうとい「虫オタク」の集まりでしょ。通じるの?

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というロブロイが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つぼきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

天皇皇后両陛下、英国ご訪問お疲れ様でした。

帰国なさったら、即刻あの医師と女官を罷免してください。

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つばきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣職”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

09:41

なるほど、そうですね。

知障天皇も、精神病皇后も完治しませんもんね。

こんな人が天皇皇后になってはいけません。

もういい加減、皇室を消滅させろとの天照大神の御心でしょう。

いつも張り付きご苦労様・・・。

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者ロブロイ』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなブランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つばきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

このサイトへのアキシンの嫌がらせですね。

それだけ危機感を募らせているのでしょう。

今回の件で皿婆の悪辣さがさらに白日の下に晒されましたからね。国民を甘く見るな。

6/29-9:00「皇室まとめ回顧録」

『速報!だったけど、キレイに消えてる』

◈速報!皇后様 オクスフォード大学の名誉法学博士号授与だって!

おめでとう御座います! 素晴らしい!

◈だけど、日テレのサイトからもキレイに消えてる

授与式に向かうお二人が赤いガウンを着て建物に入っていく場面だった

◈速報が一瞬で消えるって… 情報操作が恐ろしいことになってるガクブル

◈速報出した人怒られるんだろうか? テレビ業界マスゴミ業界にも「真実」を報道したい人いると思う

◈喜びと共に雅子様へのイジメが激化しないか心配になった

秋夫婦が喉から手が出るくらい欲しい名誉だろうし

◈これかな? また上げるならなんで消したんだろうね

(動画:『全記録お二人揃ってオクスフォード大学の名誉法学博士号授与』日テレ)

・気配を窺ってたんだろw 皿が寝た頃を見すまして・・・

(ゲーテの言葉:「活動的な馬鹿ほど恐ろしいものは無い」)

꧁ ┄┅»»»◈※ ♕ ※◈«««┅┄ ꧂

渡英前に 新赤坂御所に挨拶にお伺いした皇后陛下に、お皿婆様は会いもせず 追い返した(報道では、やんわり)

平成夫妻は、英会話も出来ず 無礼千万だったと機密文書で暴かれたから、その後の嫌がらせが キツいようですね。

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われていても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つばきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣職”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮殿下が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

この長いYahooNews、この欄だけで 7回目。

しっかり、コメント欄 妨害出来てるね

お皿婆様の命令ですか⁉️

秋篠宮が被災地から献上品を貰っていたって

何でも踏みつける人ですね

かわいそうに亀も椅子にされていました

カエルも振り回されて放り投げられ

小動物は食べられてました

この人が次の日本の象徴だと誰が薦めているんでしょうか

悠仁さまの進学に関してだけ

言いますね

悠仁さまにお聞きします

あなた 本当は

どこの大学に入りたいの

どんな勉強したいの

それを極めたいの

天皇になりたいの

なりたくないの

高森 明勅氏の論理は、一点の疑問無き正論。

秋篠宮家男子は、「傍系男子」である。

繰り返す、

秋篠宮家男子は、「傍系男子」である。

秋篠宮家男子は、「傍系男子」である。

傍系ですらない、安西家の隠れ長男です。

即ち完全なる平民の出である安西文仁さん。

そうでなければ、あの誇り高き美智子が火葬愁訴なんて情けないことしませんよ。

死後であれ、自分がDNA親子鑑定されたら一巻の終わりだと知っているからです。

悠仁の進学先が決まらないのは、どこにも大学にはFラン大でさえも合格できるような成績ではなく、いまだに小学校レベルの課題ができずにもがき苦しんでいるから。

学習院が悠仁の幼稚園お受験前に「特支組を設置してもいいなら許可します」と通告してきたことで、激怒した紀子。

でも結局特支レベルの頭しかないとわかり、いまやどこの大学からも、悠仁は必ず問題児になるとわかっているのでお断りされるようになったのです。

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われていても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後の警察車両1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つばきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

そんなことになるわけないだろう?散々虐められている相手なのに…ひょっとすると、お優しい皇后さまは、秋篠宮バッシングを止めようという心積もり?そんなことになるわけないだろう。阿呆!

15:25

美智子さんは、雅子さんの精神病とディスチミア症候群の被害者です。

15:55サンへ

苛めて、病気にしてしまった事は誰なのか?国内、海外へ拡散されてしまっているよ?そんなこと知らないの?秋篠宮家と宮内庁トップが揃って、「妊娠」を発表したこと衝撃的だった?その事は国民は忘れていない!最大の苛めだろう!当時、ネットが普及してなく、国民は騙された報道を鵜呑みしてしまった、その頃から情報操作されていた。国民を騙す詐欺だろう?誰が苛めて病気にしたんだ!?

文仁氏は、①見て子浮気の子説と、②完全に安西夫妻の子であって、見て子妹が実母、よって見て子は出産を演技だけし、実際は安西家から闇養子されてきた子説とがあります。

どちらにせよ、父は安西氏なので、彼らの信奉する男系の定義では、安西王朝を狙う皇統簒奪行為となります。

あそこまで文仁氏が安西孝之氏と瓜二つになってくると、DNA鑑定による説明責任の履行を求められて当然の話ですよね。

英王室でも全員DNA鑑定をしたとウィリアム皇太子からが文仁氏に対し「君もDNAテストを受けてみたらどうか?先祖のことなどいろいろわかって面白いぞ」とたいそうな厭味を言われていましたが。

東大に入学するのもいいが

天皇陛下のように

普通の大学生活送る経験も必要かと思います

年取ってからの長男誕生で

秋篠宮様紀子様

舞い上がっていらっしゃる

まるで孫の誕生のように

ベタッ可愛がりで

これでは

重責担うことできません

国会の議論はあっという間に行き詰まった…皇位継承問題の解決をこじらせている最大の阻害要因(プレジデントオンライン)

長く先送りにされてきた、安定的な皇位継承の在り方の議論が、今国会でようやく本格化しそうな気配を見せたものの、早々に暗礁に乗り上げ、会期中の決着は先送りにされた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇室継承問題をこじらせている最大の要因は、政府が、今の皇室典範が抱える『構造的な欠陥』に手をつけず、天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしているからだ」という――。

■先送りされ続けてきた皇室典範改正

安定的な皇位継承を可能にする皇室典範の改正は、政治が責任を持って速やかに解決すべき最優先の課題だ。にもかかわらず、これまでいたずらに先送りされ続けてきた。

平成29年(2017年)6月、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法が制定された時に、国会では政府に対してこの問題への速やかな取り組みを求める附帯決議が、全会一致でなされた。

その決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家等について」と検討課題が明記されていた。

しかし政府が設置した有識者会議の報告書が提出されたのは、特例法が施行されてから3年も経過した令和3年(2021年)12月。しかも驚いたことに、その報告書は附帯決議が求めていた「安定的な皇位継承」「女性宮家」についてまったく“白紙回答”だった。

その上、勝手に論点をすり替えて“目先だけ”の皇族数の確保策を提案する内容で、提案された皇族数確保策の中身も問題だらけというお粗末さ。

■行き詰った国会の全党協議

しかし国会では自民党などの主導により、問題を抱えた報告書をベースにした協議が開始されることになった。額賀福志郎衆院議長が前のめりな姿勢を見せ、通常国会の会期中での決着が目指された。これはおそらく岸田文雄首相の意向を受けてのことだろう。

しかし、衆参正副議長の呼びかけという形で、全政党・会派が一堂に会して毎週1回のペースで協議を行う全体会議が5月17日にスタートしたものの、翌週の会議でいきなり中断することになった。今後はしばらく、衆参正副議長が各党派の意見を個別に聴く方式に、転換する。

これによって、当初もくろまれていた通常国会中での拙速な決着は、不可能になった。リーダーシップを取ろうとしていた額賀氏としては、とんだ汚点を残したことになる。なぜこんなつまずきが生じたのか。

■前代未聞の「家庭」が生まれてしまう

つまずきの理由は、報告書で提案されていた皇族数確保策の中身があまりにも荒唐無稽なために、立憲民主党などがそのまま受け入れにくいためだ。

そこで提案されている方策の1つは、内親王・女王がご結婚とともに皇族の身分を離れられるこれまでのルールの変更だ。従来のルールままだと、皇室には秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下お一人だけしか残らなくなってしまう。なので、それらの女性皇族方がご結婚後も皇室に残られるルールに変更する。

ただし、女性皇族の配偶者とお子様は、男性皇族の場合と違って「国民」と位置付ける、という内容だ。

これだと、一つの家庭の中に憲法第1章(天皇)が優先的に適用される皇族と第3章(国民の権利及び義務)が全面的に適用される国民が混在する、という極めて不自然な制度になる。附帯決議にあった「女性宮家」とはほど遠く、家族は“同じ身分”が原則となった近代以降、まったく前代未聞の家庭が生まれる。

この点について、立憲民主党の野田佳彦元首相は以下のように問題点を指摘している(『文藝春秋』4月号)。

———-

「女性皇族の配偶者は一般国民のままですから、あらゆる自由が認められることになります。たとえば配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。『私はこの党に票を入れました』なんてSNSに投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、(国民であれば)そうした憲法上の自由が保障されなければいけません」

———-

■皇族と国民の夫婦・親子が抱えるリスク

社会通念上、夫婦や親子など家族は“一体”と見られがちだ。そうであれば、内親王・女王の配偶者やお子様の国民としての自由な振る舞いは、そのまま内親王・女王の振る舞い、さらに皇室そのものの振る舞いと受け取られかねない。

しかし制度上は一般国民である以上、憲法によって保障された自由や権利が恣意(しい)的に制約されることがあってはならない。もし法的根拠もない勝手な扱いが許されると、他の国民にも同じやり方が拡大される危険性をはらむ。

そうすると先のプランは、憲法が天皇の地位について公正中立・不偏不党が期待される「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁止することとも、明らかに抵触する。

■女性皇族も国事行為を代行する可能性が

しばしば見逃されがちながら、内親王・女王も制度上、天皇の国事行為の委任を受けたり、それを全面的に代行する摂政に就いたりする可能性がある(「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条、皇室典範第17条)。皇室の高齢化、少子化の趨勢の中で、その可能性はより高まるはずだ。

内閣総理大臣を任命したり国会を召集したりするなど、天皇の代行に当たる可能性がある女性皇族の配偶者やお子様が一般国民という制度は、無理で無茶というほかない。

したがって普通の感覚に立てば、立憲民主党などがそのようなプランにたやすく同意できないのも当然だろう。

国民民主党の玉木雄一郎代表は先頃、衆参両院議長から各政党・会派への個別の意見聴取を受けた際に、女性皇族の配偶者やお子様を「準皇族」とする新しい身分を設ける提案を行っている(6月19日)。しかし、憲法自体が「国民平等」原則の例外枠とする皇族で“ない”以上、そのような身分は憲法第14条が禁止する「貴族」(第2項)に当たるし、「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度だから当然、認められない。

■疑問だらけの旧宮家養子縁組プラン

政府提案のもう一つは、皇室を離れてすでに80年近くになるいわゆる「旧宮家」系の子孫男性に対して、今の皇族との養子縁組によって、新しく皇族の身分を与えようというプラン。しかし、これも問題が山積みだ。

そもそも、女性皇族とのご結婚という心情的な結びつきもなく、いずれ皇室にふさわしい国民女性と結婚して男子(!)に恵まれることが“至上命令”とされる厳しい条件下で、自ら国民としての自由や権利を手放して皇籍を取得しようとする該当者が果たして現れるか、どうか。また、そのような養子を迎え入れて「養親」になろうとする皇族がおられるか、どうか。

もっぱら“男子確保”の目的によって、不自然な形で皇族になった男性(プランでは皇位継承資格なし)に対して、幅広い国民が素直に敬愛の気持ちを抱けるか、どうか。率直にいって疑問だらけだ。

さらに、国民平等の例外枠である皇室の方々(皇統譜に登録)ではなく、“国民の中”から旧宮家系という特定の家柄・血筋=門地の者(戸籍に登録)だけが、他の国民には禁止されている養子縁組(皇室典範第9条)を例外的・特権的に認められるプランは、憲法が禁じる「門地による差別」(第14条)に当たる疑いが、いまだに払拭されていない。

その上、旧宮家系子孫男性は広い意味では「皇統に属する男系の男子」であっても、歴史上の源氏や平家などと同じく、すでに“国民の血筋”となっている。何より当事者自身も「皇統に属さない」という自覚を持っている(竹田恒泰氏『伝統と革新』創刊号、平成22年[2010年])。

その旧宮家系子孫から将来、もしも天皇に即位する事態になれば、これまでの皇統はそこで断絶する。旧宮家系という国民出身の“新しい王朝”に交替する結果になる。とても危ないプランだ。

だから、このような提案に対しても即座に同意できない党派が国会に存在するのは、当たり前だろう。

■政府が欠陥を抱えたプランを持ち出してきた理由

皇位継承問題をめぐる国会での合意づくりが難航している。その原因は、ここで述べたように自民党などが議論の土台にしようとしているプラン自体が、あまりにも大きな欠陥を抱えているからにほかならない。

では、政府がこのような疑問だらけのプランを持ち出してきた理由は何か。

そもそも皇位継承の未来が不安定化している背景は、今の皇室典範が抱える「構造的な欠陥」による。その構造的な欠陥とは、とっくに排除された側室制度があってこそ持続可能性を期待できた明治以来の「男系男子」限定ルールを、“一夫一婦制”の下でも見直さずに維持しているミスマッチだ。しかも、しばらく前から“少子化”というトレンドが加わっている。これでは行き詰まるのは当然だ。

京都大学准教授の川端祐一郎氏は、今後も「男系男子」限定ルールをそのまま維持した場合、生まれる子供数の平均を現在の合計特殊出生率の1.20より多めの1.5人と仮定しても、平均寿命を81歳と見て皇室の現状を踏まえると、早くも西暦2086年に皇統が途絶える可能性が最も高い、とシミュレーションしている(『表現者クライテリオン』令和4年[2022年]3月号)。

にもかかわらず、政府はその欠陥ルールをあたかも不動の前提のように扱って手をつけず、それによって規定された天皇陛下から秋篠宮殿下、さらに悠仁親王殿下へという今の皇位継承順序が“変更されない”範囲内で、事態の打開策を探ろうとしている。これでは、まともなプランを導けるはずがない。

■皇太子と傍系「皇嗣」の違い

一部に誤解があるようだが、秋篠宮殿下はあくまでも傍系の「皇嗣」であって、「直系」の皇嗣=皇太子・皇太孫ではない。

皇嗣とは皇位継承順位が第1位の皇族を指す。しかし同じ皇嗣でも、傍系の皇嗣と天皇のお子様で皇嗣いらっしゃる「皇太子」や、皇太子が不在の場合に皇嗣たるお孫様がおられた場合の「皇太孫」などとは、お立場が異なる。

その違いを簡単に列挙すると以下の通り。

———-

① 皇太子は次の天皇として即位されることが確定したお立場。これに対して、傍系の皇嗣は“その時点”で皇位継承順位が第1位であるお立場にすぎない。

実際、過去にしばらく昭和天皇の弟宮の秩父宮が傍系の皇嗣だったものの、皇太子(上皇陛下)がお生まれになったために、その地位が変更された実例がある。

理論的・一般的に考えても、直系の男子が誕生すれば当然、これまでの制度のままでも、傍系の皇嗣は“皇嗣”でなくなる。

目の前の現実を見ても、秋篠宮殿下は天皇陛下よりわずか5歳お若いだけ。なので不測の事態でも起きないかぎり、次の天皇として即位されることはリアルに想定しにくい。

———-

———-

② 皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさいがっさい排除されている(第11条第2項)。これは大きな違いだ。

③ 同じく皇室典範の規定では、本人に「故障」があって他の皇族が先に摂政に就任した場合、傍系の皇嗣ならその故障が解消されても、他の皇族がそのまま摂政を続ける。しかし、皇太子・皇太孫なら直ちに摂政に就く(第19条)。これも見逃せない違いだ。

———-

②③のような重大な違いがあるので、先の特例法では「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」(第5条)との規定によってカバーしている。

■「敬意」の程度も異なる

———-

④ 傍系の皇嗣のお住まいは一般の皇族と同じく「宮邸」と呼ばれる。具体的には、秋篠宮邸の大がかりな増改築工事が行われていても、呼称は元のままだ。

皇太子なら「東宮御所」。天皇のお住まいの“御所”と共通する敬意を尽くした呼び方だ。

⑤ “外出”の呼び方も、傍系の皇嗣は一般皇族と同じく「お成り」。皇太子はより敬意を含んだ「行啓(ぎょうけい)」。皇后・皇太子妃なども同じ。

⑥ 皇宮警察本部による護衛体制も、皇太子なら独立の担当セクション(平成時代における護衛第2課)が設けられる。これに対して、傍系の皇嗣だとそのような扱いはない(令和の護衛第2課は秋篠宮家だけでなく、他の各宮家もあわせて担当)。

⑦ 具体的な護衛の在り方も、秋篠宮殿下がお車で移動される場合、前後に警察車両が1台ずつで交通規制がない。これに対して、平成時代における皇太子(今上陛下)の場合は、前後のパトカー1台ずつに加えて、先導の白バイ2台、後ろにも側衛車の白バイ2台、さらに交通規制あり、という形だった。

———-

■問題解決への唯一の道筋

以上のようであれば、内閣の意思によってまったく前例のない「立皇嗣の礼」が国事行為として行われ、その関連行事として皇嗣のしるしとされる「壺切御剣(つばきりのぎょけん)」が天皇陛下から秋篠宮殿下に預けられても、それはあくまで秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”である事実に基づくものでしかない。それらの行事によって、秋篠宮が次の天皇として即位されることが確定したので“ない”ことは、明らかだ。

したがって、現在の欠陥ルールによる皇位継承順序を固定化して考える必要はない。というより、それを固定化してルール自体の見直しに手をつけなければ、安定的な皇位継承は決して望めない。

国会は自らの附帯決議の原点に立ち返り、これまでのしがらみ排して「安定的な皇位継承」を可能にする最善の方策を、今からでも真剣に探るべきだ。そうすれば、天皇・皇后両陛下に敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明、優美にして親しみにあふれるお子様が現におられるにもかかわらず、ただ「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を認めず、「皇太子」にもなれない時代錯誤なルールを改正することこそが、問題解決への唯一の道筋であることに気づくに違いない。

———-

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

———-

天皇皇后両陛下、お帰りなさい!

国賓としての英国訪問お疲れ様でした。

戴冠式の招待状を川嶋紀子に強奪され、意気消沈のチャールズ国王夫妻と天皇皇后両陛下、チャールズ国王とウイリアム皇太子からかけられたお帰りなさいは嬉しかった事でしょう。

雅子皇后がカミラ王妃に贈られた佐賀錦のバッグを晩餐会で王妃が身に着けられ、二人の絆は深まったように感じました。

お別れの際の雅子皇后からのカミラ王妃、チャールズ国王へのチークキス、暖かいおもてなしに対する自然な流れでしょう。

陛下の英語でのスピーチといい、これぞまさしく皇室外交、感服しました。

次期天皇は長子である敬宮愛子内親王しか考えられません。

皇室典範改正し、秋篠宮家は廃嫡お願いします。

悠仁は小室眞子の卵子を使用したとの説もあります。

眞子に川嶋紀子の遺伝子X脆弱症候群が入っていて男子の為、強く出て今はクローン病を発症しています。

昆虫の発表をするのは替え玉なので本当の悠仁は座敷牢に入れられているようです。

川嶋紀子にとって悠仁は野望の道具でしかありません。