Contents

文/宮本タケロウ

特別公開『高御座と御帳台』 於:東京国立博物館

昨年12月22日から今週末1月19日まで、上野・東京国立博物館にて「特別公開『高御座と御帳台』」として、昨年11月の即位礼正殿の儀で使用された高御座と御帳台が展示・無料で公開されている。

普段は京都御所に鎮座している御物が東京で、しかも無料で見られるということで、雨の降りしきる1月15日、本サイト取材陣は上野・国立博物館へ向かった。

10時40分、博物館へ到着すると、すでにこの人だかり…そして、この雨…

(1月15日10時40分の国立博物館)

(同)

列の最後尾には係員が「只今、80分待ち」とパネルで案内しているのが見えた…

目論見が甘かった… さすがにこんなに人がいるとは思っていなかった。国立科学博物館のTwitterによると、昼前は「100分待ち」の日もあるらしい。

仕方がないので雨が降りしきる中、寒さをしのぎながら80分待って、館の中に入った。

(入口、ここからさらに30分ほどかかる)

4体のゆるキャラが出迎えてくれる

中に入ると、ゆるキャラたちがお出迎えをしてくれる。

(ゆるキャラたち)

(高御座の展示室へ続く列)

ゆるキャラたちは、左からユリノキちゃん、せんとくん、トーハク、しまねっこ。ユリノキちゃんとトーハクは国立博物館のゆるキャラで、しまねっこは島根県のゆるキャラだ。

(高御座と御帳台)

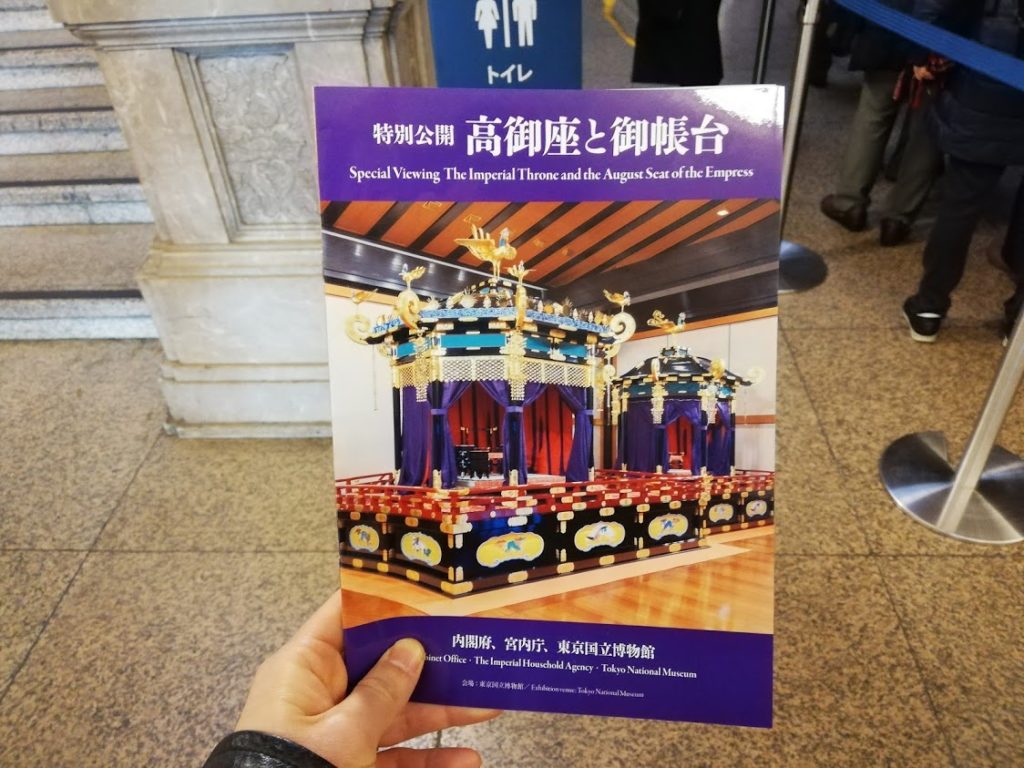

(パンフレット)

さて、ゆるキャラを一瞥し、金属探知機のゲートを潜り抜けた、内閣府と宮内庁が作成したパンフレットを手に取ったら、いざ、高御座の展示室に入室だ。

神々しい…高御座と御帳台を拝観する

高御座と御帳台は、25mプールほどの広さで8mほどの高さのスペースに、ちょうど収まるように置かれていた。スポットライトの光に、屋根部分張られた金の鳳凰が照らされ、キラリと輝く。

大正時代に製作されたもので、モデルとなったのは平安時代の高御座らしい。高御座は幅6m奥行の5.5mで、御帳台は幅5.3mの奥行4.8mの長方形だ。

(高御座)

(御帳台)

高御座と御帳台は漆塗りの四角い継檀を基壇に、八角形の床に8つの柱が立って、「蓋/きぬがさ」と呼ばれる天蓋を支える構造になっている。

高御座は8方と中央に合わせて9羽の鳳凰が乗るが、御帳台に乗る鳥は鳳凰…と思いきや、鸞(「こん」、または「らん」)という鳥だそうだ。高御座の中の御倚子(「ごいす」と読む)の両脇には草薙の剣と八尺瓊勾玉、そして国璽と御璽を置く台が置かれている。

草薙の剣はヤマタノオロチの尻尾から出てきたという剣、八尺瓊勾玉は天照大神が身に着けていた勾玉だが、誰も実物を見た人はいない。神秘的だ。

(ななめ横から)

(真横から)

神話が息づく国、日本

また、今回は特別に普段京都御所でも見る事が出来ない背面も見ることができた。

(御帳台、背面)

(高御座、背面)

まさにこの段を天皇皇后両陛下が登ったのか…と思うと、身震いをしてしまう。

高御座の天蓋の周囲に載るのは鏡、そして天蓋を彩る青と緑の文様は古代百済から伝わった「丹青技法」に見える。

前部はサイト読者の皆様も良く見たことがあるだろうから、背面の写真を少し多めに紹介しよう。

(高御座、背面)

高御座、背面

黄櫨染の御袍(こうろぜんのごほう)を着た天皇陛下と十二単姿の皇后陛下は、ここを登るときに、どのような言葉を交わされたのだろう…

にこやかに「大丈夫?緊張するね」だったのかな…? など少し、想像してしまう。

皇后が「御帳台」に昇るのは伝統ではない…

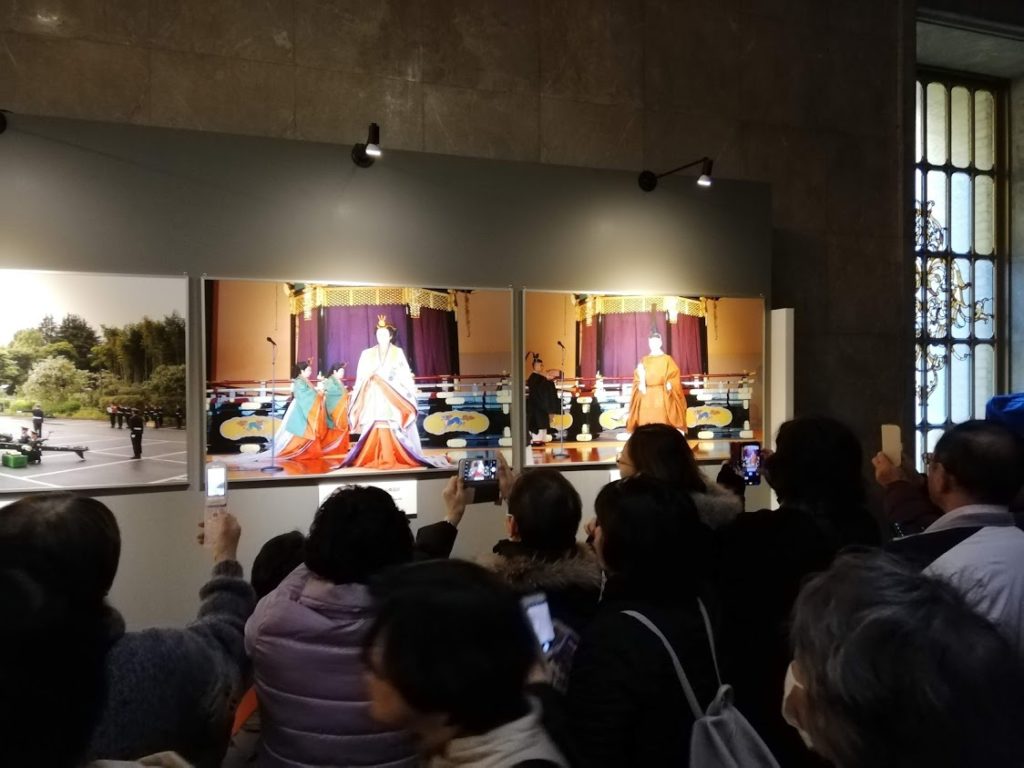

外へ出ると、即位礼の時の両陛下の写真が飾られており、写真を写真に撮る人たちがたくさんいる。「写真を写真に撮って楽しいか…?」と私は思ってしまうのだが、これも素朴な皇室への敬愛心の表れだろう。

展示室の外では即位礼で使用された威儀物(いぎもの)の実物!も飾られ、大盛況。出口の混雑具合もなかなかのものだった。

(両陛下の写真を写真におさめる観覧者)

(威儀物も展示される)

さて、即位礼の厳粛な空気を存分に思い出した時間を過ごせたが、展示室の外へ出て、ふと思った。

「仮に愛子さまが天皇に即位したら、その配偶者は御帳台に登るのだろうか…」

と。

「そんなものは伝統ではないのでは…」とふと思ってしまうかもしれないが、しかし、実は皇后が即位礼に御帳台に登るようになったのも、なんと大正時代になってからなのである。

明治時代以前は、即位礼で玉座に座るのは天皇だけだった。即位礼で皇后が「御帳台」に昇るようになったのは、1909年に宮中の儀式を定めた「登極令」が出来てから。即位礼で皇后陛下が登壇した神々しい光景もなんとたった3代の「伝統」に過ぎないのだ…

「たった3代の伝統でも、人間はそこに悠久の歴史を感じてしまうんだなあ…」

しみじみ思いながら博物館を出ると、雨はとうにあがり、青空が広がっていた。

高御座と御帳台は今週日曜日、1月19日まで無料で公開中だ。数十年に一度のチャンスなので、サイト読者の皆さまにもぜひおすすめする。